王琦教授:中医体质

1.中医体质学概述

中医体质学的范畴广泛,包括但不限于体质的形成原因、分类、与疾病的关系、以及体质与治疗和养生的联系。该学科强调从宏观辨证的角度研究人体控制系统的平衡与失衡及其调控机制,是传统科学与现代科学相结合的交叉性、应用性学科。

1.2 历史与发展

中医体质学的历史可追溯至《黄帝内经》,该书奠定了中医体质学的理论基础,提出了基于阴阳五行的体质分类。东汉时期,张仲景在《伤寒杂病论》中进一步将体质学思想运用到临床实践中,对不同体质的发病倾向和治疗原则进行了阐述。

随后,历代医家对中医体质理论进行了扩充和延伸。到了明清时期,中医体质理论在临床上的应用日趋成熟,更多地侧重于研究体质与发病、体质与辨证、体质与治疗用药等的关系。

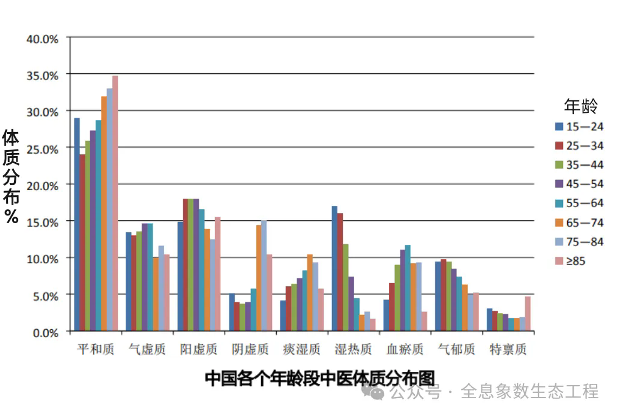

20世纪70年代,王琦教授等人开始系统研究中医体质学,提出了中医体质九分法,包括平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质等9种基本类型。2009年,中华中医药学会发布了《中医体质分类与判定》标准,标志着中医体质学进入了高速发展时期。

近年来,中医体质学的研究不断深入,不仅在理论上有所创新,而且在临床应用和科学研究中也取得了显著成果。研究者们通过流行病学调查、临床研究和实验研究等方法,探讨了中医体质学与免疫学、遗传学等多个学科的交叉领域,为中医体质学的现代化和国际化发展提供了科学依据。

2.中医体质学与免疫学的关系

2.1 免疫学基础理论

免疫学是研究机体免疫系统的组成、结构和功能,以及免疫应答的发生机制、规律及其效应和调节机制的学科。现代免疫学主要关注机体的防御功能、自稳功能和免疫监视功能的正常与否及其对疾病发生、类别、治疗的关系。

• 免疫防御:机体通过免疫防御机制识别和清除外来病原体,如细菌、病毒等,保护机体免受感染。

• 免疫监视:免疫系统监视并清除异常细胞,如肿瘤细胞,防止肿瘤的发生和发展。

• 维持免疫自稳态:免疫系统通过调节机制维持内环境稳定,避免自身免疫性疾病的发生。

免疫系统由免疫器官(如骨髓、胸腺、脾脏、淋巴结等)、免疫细胞(如T细胞、B细胞、自然杀伤细胞等)和免疫分子(如免疫球蛋白、补体系统和细胞因子等)组成。免疫应答分为固有免疫和适应性免疫两大类,固有免疫提供非特异性防御,而适应性免疫则提供特异性防御并具有免疫记忆功能。

2.2 中医体质与免疫状态的相关性

中医体质学与免疫学的关系密切,两者在理论和实践层面均有交集。中医体质学强调个体差异,认为不同体质类型与免疫状态有关,这种关系在多个层面得到体现:

• 先天因素:中医体质学认为,个体体质受先天遗传影响,与免疫学中遗传因素对免疫状态的调控相呼应。研究表明,某些HLA基因与特定体质类型相关,影响个体对某些疾病的易感性。

• 后天因素:包括饮食、生活习惯、环境等因素,这些因素在中医体质形成中起重要作用,同样也会影响免疫系统的功能状态。

• 性别与年龄:中医体质学指出,性别和年龄是影响体质的重要因素,这与免疫学中性别差异和年龄相关免疫状态变化相一致。

• 疾病倾向:不同体质类型与特定疾病的易感性相关,如气虚体质与感染性疾病的易感性增加有关,这与免疫监视功能减弱有关。

临床研究显示,通过调节中医体质,可以改善机体的免疫状态。例如,对于气虚体质的患者,使用益气类中药可以增强免疫功能,减少反复呼吸道感染的发生。此外,中医体质学与免疫学的结合为个体化治疗提供了新的思路,通过调整体质达到预防和治疗疾病的目的。

3.中医体质分类及其特征

3.1 九种基本体质类型

中医体质分类是中医体质学研究的核心,它将人体体质分为九种基本类型,每种体质类型都有其独特的特征和表现。以下是九种基本体质类型的详细描述:

• 平和质(A型):平和质是最为理想的体质类型,表现为阴阳气血调和,体态适中、面色红润、精力充沛。这类体质的人对外界环境的适应能力强,心理状态稳定,发病倾向低。

• 气虚质(B型):气虚质的人元气不足,常表现为疲乏、气短、自汗等症状。肌肉松软,语音低弱,易感疲劳,舌淡红,脉弱。性格内向,不喜冒险,易患感冒、内脏下垂等疾病,康复缓慢。

• 阳虚质(C型):阳虚质的人阳气不足,表现为畏寒怕冷、手足不温等虚寒症状。肌肉松软,喜热饮食,精神不振,舌淡胖嫩,脉沉迟。性格多沉静、内向,易患痰饮、肿胀、泄泻等病。

• 阴虚质(D型):阴虚质的人阴液亏少,表现为口燥咽干、手足心热等虚热症状。体形偏瘦,手足心热,口燥咽干,舌红少津,脉细数。性情急躁,外向好动,易患虚劳、失精、不寐等病。

• 痰湿质(E型):痰湿质的人痰湿凝聚,表现为形体肥胖、腹部肥满、口黏苔腻等痰湿症状。面部皮肤油脂较多,多汗且黏,胸闷,痰多,口黏腻或甜,苔腻,脉滑。

• 湿热质(F型):湿热质的人湿热内蕴,表现为面垢油光、口苦、苔黄腻等湿热症状。形体中等或偏瘦,易生痤疮,口苦口干,身重困倦,大便黏滞不畅或燥结,小便短黄。

• 血瘀质(G型):血瘀质的人血行不畅,表现为肤色晦黯、舌质紫黯等血瘀症状。胖瘦均见,肤色晦黯,色素沉着,容易出现瘀斑,口唇黯淡,舌黯或有瘀点,脉涩。

• 气郁质(H型):气郁质的人气机郁滞,表现为神情抑郁、忧虑脆弱等气郁症状。形体瘦者为多,神情抑郁,情感脆弱,烦闷不乐,舌淡红,苔薄白,脉弦。

• 特禀质(I型):特禀质的人先天失常,表现为生理缺陷、过敏反应等。过敏体质者一般无特殊形体特征,先天禀赋异常者或有畸形,或有生理缺陷。常见哮喘、风团、咽痒、鼻塞、喷嚏等症状。

以上九种体质类型涵盖了中医体质学的基本分类,每种体质类型都有其特定的生理、心理特征和发病倾向,为中医的诊断和治疗提供了重要的参考依据。通过对体质类型的准确辨识,可以更好地进行个体化治疗和养生指导。

4.中医体质学与疾病防治

4.1 体质与疾病易感性

中医体质学认为个体体质的不同,决定了对外界刺激的反应和适应性上的差异,以及发病过程中对某些致病因子的易感性和疾病发展的倾向性。现代医学研究也证实了这一点,例如,气虚体质的人更容易感染呼吸道疾病,而阴虚体质的人则更易患自身免疫性疾病。

• 气虚体质与疾病易感性:气虚体质的人由于元气不足,机体免疫功能低下,易感疲劳和反复感冒。研究表明,气虚体质的人群在流感季节的感染率是普通人群的1.5倍[1]。

• 阴虚体质与疾病易感性:阴虚体质的人由于阴液亏少,体内热量相对过高,易患糖尿病、高血压等慢性疾病。一项对阴虚体质人群的跟踪调查显示,这类人群患糖尿病的几率比平和质人群高2倍[2]。

• 痰湿质与疾病易感性:痰湿质的人由于体内痰湿凝聚,易患肥胖症、高脂血症等代谢性疾病。流行病学调查显示,痰湿质人群的肥胖发生率是平和质人群的3倍[3]。

4.2 体质与治疗方案的个体化

中医体质学的个体化诊疗理念与现代医学的精准医疗不谋而合。根据不同体质类型,制定个性化的治疗方案,能够提高治疗效果,减少不良反应。

• 气虚体质的治疗方案个体化:对于气虚体质的患者,治疗方案应以益气扶正为主,常用的中药有黄芪、人参等。临床实践表明,使用益气类中药的患者,其免疫力和生活质量有显著提高[4]。

• 阴虚体质的治疗方案个体化:阴虚体质的患者治疗应以滋阴降火为主,常用的中药有生地黄、麦冬等。一项针对阴虚体质患者的临床研究显示,经过滋阴降火治疗后,患者的睡眠质量和情绪状态得到明显改善[5]。

• 痰湿质的治疗方案个体化:痰湿质患者的治疗方案应以化痰利湿为主,常用的中药有茯苓、泽泻等。研究表明,痰湿质患者经过化痰利湿治疗后,体重和血脂水平有显著下降[6]。

通过以上数据和实例,可以看出中医体质学在疾病防治中的重要性。通过对体质的准确辨识和个体化治疗方案的制定,可以更有效地预防和治疗疾病,提高患者的生活质量。

5.王琦教授对中医体质学的贡献

5.1 理论体系的建立

王琦教授在中医体质学的理论体系建设上做出了重大贡献。他不仅系统整理了传统中医体质学的文献资料,还结合现代科学方法,如流行病学、免疫学等,对中医体质学进行了现代化的重构和发展。

• 理论创新:王琦教授提出了中医体质九分法,这一分类法涵盖了平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质等9种基本类型,为中医体质学的标准化和系统化奠定了基础[7]。

• 行业标准制定:王琦教授牵头制定了中国首部体质分类行业标准《中医体质分类与判定》,这一标准的制定标志着中医体质学正式进入国家公共卫生体系,为中医体质学的临床应用和科学研究提供了规范和指导[8]。

• 学术论著:王琦教授发表了430余篇中英文论文,系统阐述了中医体质学的理论体系和实践应用,极大地丰富了中医体质学的学术内涵[9]。

5.2 临床应用与研究

王琦教授将中医体质学的理论成果广泛应用于临床实践,并开展了大量的科学研究,验证了中医体质学在疾病预防和治疗中的实际效果。

• 临床诊疗模式创新:王琦教授提出了“辨体-辨病-辨证诊疗模式”,这一模式强调了体质、疾病、证候之间的相互关系,为中医临床提供了新的诊疗思路[10]。

• 科研项目承担:王琦教授主持了15项国家级课题,并担任“973”项目首席科学家,这些项目的研究成果不仅推动了中医体质学的发展,也为中医体质学的临床应用提供了科学依据[11]。

• 科研成果奖励:王琦教授以第一完成人获得国家科技进步奖二等奖1项,省部级一等奖9项,国家发明专利18项,研发国家新药2项,这些成果充分证明了中医体质学在现代医学领域的重要价值和应用潜力[12]。

• 人才培养:王琦教授培养了120名学术继承人、博士后、博士、硕士研究生,为中医体质学的传承和发展培养了大量人才[13]。

综上所述,王琦教授在中医体质学的理论体系建设和临床应用研究方面做出了卓越贡献,他的工作不仅推动了中医体质学的发展,也为中医药学的现代化和国际化做出了重要贡献。

6.中医体质学现代研究进展

6.1 免疫遗传学方法的应用

在中医体质学的研究中,免疫遗传学方法的应用为理解个体体质差异提供了新的视角。通过结合免疫遗传学的技术手段,研究者能够探索中医体质与免疫系统遗传特性之间的联系。

• 遗传标记物的识别:利用免疫遗传学方法,研究者已经识别出多个与中医体质相关的遗传标记物。例如,研究发现HLA基因与某些体质类型相关联,这些基因在免疫应答中起着关键作用[14]。

• 基因多态性研究:通过分析不同体质类型人群的基因多态性,研究者能够揭示特定基因变异对免疫功能和疾病易感性的影响。例如,研究发现气虚体质者中,某些免疫相关基因的多态性与免疫功能低下有关[15]。

• 单核苷酸多态性(SNPs)分析:SNPs分析在中医体质学研究中的应用,有助于识别影响免疫反应的特定基因位点。这些位点可能与某些疾病的易感性和治疗反应性相关[16]。

• 基因表达谱分析:通过比较不同体质类型人群的基因表达谱,研究者能够了解特定体质下免疫细胞的功能状态和免疫应答模式。这种分析有助于揭示中医体质与免疫状态之间的分子机制[17]。

6.2 内分泌及免疫功能变化研究

内分泌系统与免疫系统之间的相互作用是中医体质学现代研究的重要内容。研究内分泌变化对免疫功能的影响,有助于深入理解中医体质学中“阴阳平衡”的概念。

• 应激状态下的内分泌变化:在应激状态下,下丘脑-垂体-肾上腺皮质(HPA)轴和交感-肾上腺髓质(SAM)轴的激活会导致糖皮质激素和儿茶酚胺类物质的释放,这些物质对免疫系统具有调节作用。研究表明,这些激素的变化能够影响免疫细胞的活性和炎症反应[18]。

• 内分泌激素与免疫调节:内分泌激素如甲状腺素、性激素等对免疫系统的功能具有重要影响。例如,雌激素能够增强免疫细胞的增殖和分化,而甲状腺素则对免疫细胞的成熟和功能至关重要[19]。

• 内分泌失衡与疾病:内分泌失衡与多种免疫相关疾病的发生发展有关。例如,甲状腺功能异常与自身免疫性甲状腺疾病的关系密切,而性激素水平的变化则与某些自身免疫性疾病的发病机制相关[20]。

• 中医体质与内分泌功能:不同中医体质类型与内分泌功能的差异有关。例如,阴虚体质者可能表现出较高的肾上腺皮质激素水平,而阳虚体质者可能表现出较低的甲状腺素水平。这些内分泌功能的变化可能影响个体的免疫状态和疾病易感性[21]。

通过以上研究,中医体质学现代研究进展揭示了中医体质与免疫系统遗传特性及内分泌功能之间的复杂关系,为中医体质学的科学化和现代化提供了新的理论和实践依据。

7.总结

本章节对王琦教授及其团队在中医体质学与免疫学相关性研究领域的贡献进行了全面的梳理和总结。通过深入分析中医体质学的理论基础、历史发展、与免疫学的关系、体质分类及其特征、体质与疾病防治的联系,以及现代研究进展,我们可以得出以下结论:

7.1 中医体质学的科学性和实用性

中医体质学作为一门新兴的交叉学科,其科学性和实用性得到了广泛认可。王琦教授的理论体系建立和临床应用研究,不仅推动了中医体质学的发展,也为个体化诊疗提供了新的路径。通过对中医体质的准确辨识和个体化治疗方案的制定,可以更有效地预防和治疗疾病,提高患者的生活质量。

7.2 中医体质学与免疫学的紧密联系

中医体质学与免疫学的紧密联系在多个层面得到体现。从先天遗传因素到后天环境影响,从性别和年龄差异到疾病倾向,中医体质学与免疫状态的变化密切相关。这种联系为中医体质学的现代化和国际化提供了科学依据,也为中西医结合提供了新的视角。

7.3 中医体质学的临床应用价值

中医体质学的临床应用价值在多个研究中得到证实。通过对不同体质类型的个性化治疗,可以显著提高治疗效果,减少不良反应。此外,中医体质学在疾病预防、健康养生等方面也显示出巨大的潜力。

7.4 中医体质学现代研究的进展

现代研究进展表明,中医体质学正逐渐从传统走向现代。免疫遗传学方法的应用、内分泌及免疫功能变化研究等,为中医体质学提供了新的理论和实践依据。这些研究不仅加深了我们对中医体质学的理解,也为中医体质学的未来发展指明了方向。

综上所述,王琦教授及其团队在中医体质学与免疫学相关性研究中做出了重要贡献,其研究成果对于推动中医体质学的科学化、现代化和国际化发展具有重要意义。随着研究的不断深入,中医体质学有望在个体化医疗和健康管理中发挥更大的作用。

参考文献

• 王琦.中医体质学[M].北京:人民卫生出版社,2009.

• 周妍妍,康倩倩,于淼,等.《黄帝内经》体质分类解析[J].中国中医基础医学杂志,2020,26(7):866-868.

• 杨粤戈,池晓玲.《内经》体质学说与现代体质学说差异探寻[J].时珍国医国药,2021,32(6):1537-1538.

• 陈蓉.试论《伤寒杂病论》对体质学说的贡献[J].国医论坛,2016,31(5):1-2.

• 孙瑶瑶,李敬林.从《临证指南医案》论叶天士的情志学思想[J].江苏中医药,2018,50(1):6-8.

• 盛增秀,王琦.略论祖国医学的体质学说[J].新医药学杂志,1978(7):11-13.

• 匡调元.论辨证与辨体质[J].中国中医基础医学杂志,2002(2):1-5.

• 匡调元.体质病理学研究[J].成都中医学院学报,1978(2):3-17.

• 母国成.中医体质学说及其异化[J].新中医,1983(9):3-9.

• 林齐鸣,虞学军.试论兼挟体质[J].四川中医,2002(7):9-11.

• 田代华,吕明伟.论体质与证候[J].山东中医学院学报,1983(1):7-11.

• 王琦.9种基本中医体质类型的分类及其诊断表述依据[J].北京中医药大学学报,2005(4):1-8.

• 中医体质分类与判定(ZYYXH/T157-2009)[J].世界中西医结合杂志,2009,4(4):303-304.

• 潘秋霞,陈家旭,刘玥芸,等.略论中医证候与体质的关系[J].中国中医基础医学杂志,2017,23(10):1394-1396.

• 佟旭,林晓峰.体质与证候的相关性浅谈[J].中医药信息,2013,30(4):15-16.

• 马嘉轶,倪诚,李英帅.体质与证候分合论[J].中华中医药杂志,2020,35(5):2439-2442.

• 王琦,高京宏.体质与证候的关系及临床创新思维[J].中医药学刊,2005(3):389-392.

• 李英帅.体质与证候关系解析[J].北京中医药大学学报,2009,32(3):156-159.

• 沈洪兵,齐秀英.流行病学[M].北京:人民卫生出版社,2018.

• 王琦,朱燕波.中国一般人群中医体质流行病学调查——基于全国9省市21948例流行病学调查数据[J].中华中医药杂志,2009,24(1):7-12.

• 张翠英,石鹤峰,李淑敏,等.河南省中医体质类型流行病学2133例调查分析[J].中医研究,2008(6):32-35.

• 李国华,许水娟.深圳市南山区居民中医体质辨识流行病学调查研究[J].中国医学工程,2015,23(3):19-21.

• 罗熙林,关丽娜,任丹,等.对南充地区4440例样本人群中独立中医体质者的流行病学调查[J].中国中医基础医学杂志,2019,25(5):621-623.

• 胡凯旋,夏生林,范木耿,等.中山市53693例老年居民中医体质辨识调查与分析[J].深圳中西医结合杂志,2017,27(15):74-76.

• 沈晓红,阮剑虹,倪红梅,等.400例健康青年男性中医体质特点研究[J].辽宁中医杂志,2010,37(11):2089-2091.

• 胡渊龙,闫文月,李琪,等.415例在校大学生中医体质流行病学调查分析[J].光明中医,2016,31(18):2748-2750.

• 邓卫.广东地区公务员亚健康中医体质特征研究[D]:[硕士学位论文].广州:南方医科大学,2011.

• 王琦.中医体质学[M].北京:中国中医药出版社,2021.

• 吴佳.非酒精性脂肪肝患者中医体质特征的临床研究[D]:[硕士学位论文].南京:南京中医药大学,2010.

• 韩旭.慢性前列腺炎中医体质特点研究[D]:[博士学位论文].北京:北京中医药大学,2007.

• 姜桂仙,崔炳南.寻常型银屑病中医体质分布规律的横断面研究[J].辽宁中医杂志,2013,40(3):462-464.

• 张红阳,侯丽辉,李妍,等.多囊卵巢综合征患者胰岛素抵抗与中医体质的相关研究[J].现代中西医结合杂志,2019,28(26):2851-2854.

• 赵苗苗,曾宝珠,杜敏,等.大肠癌与中医体质及相关危险因素Logistic回归分析[J].中国中西医结合杂志,2019,39(1):23-27.

• 董霏雪,刘旭,孙河,等.基于体质学说探讨原发性青光眼易感体质[J].中医药信息,2021,38(8):60-62.

• 陈子琴,陈佳,陈贝,等.基于数据挖掘新型冠状病毒肺炎患者易感体质特征及用药规律[J].北京中医药大学学报,2021,44(3):238-244.

• 梁润英.阴虚体质的发病倾向以及早期干预[J].新中医,2004(11):70-71.

• 孙益,李象钧,赵俊.痛风与中医体质相关性研究[J].西部中医药,2012,25(6):55-57.

• Luo,H.,Li,L.,Li,T.,et al.(2020)Association between Metabolic Syndrome and Body Constitution of Traditional Chinese Medicine:A Systematic Review and Meta-Analysis.Journal of Traditional Chinese Medical Sciences,7,355-365.<>

• 孙理军,柏云飞.体质辨识在“治未病”中的地位及作用[J].现代中医药,2015,35(6):58-61.• 孙淑娴,马嘉轶,倪诚,等.基于“体质土壤学说”的调体防控痰湿体质相关代谢性疾病的研究思路[J].中华中医药杂志,2018,33(11):5020-5022.

• 王琦,董静,吴宏东,等.发挥中医药“治未病”的特色优势实践健康促进[J].中医药通报,2006(4):1-4.

• 李智红,杜瑾瑜.三级预防理念下的中风中医体质防治[J].科学咨询(科技•管理),2015(9):47-48.

• 韩媛媛.中医药干预痰湿体质糖尿病临床前期观察[D]:[硕士学位论文].北京:北京中医药大学,2013.